古代对于皇帝的称呼有一套独有的体系,皇帝还活着的时候,一般称“朕”、“陛下”,皇帝去世后,自西周开始一直到隋朝,都以谥号相称。但自唐朝开始,人们对皇帝的称呼发生了空前变化,并影响了后世几百年,究其原因,离不开李治和武则天这对夫妻的推波助澜。

谥号早在周朝时就已经开始沿用,西周君主姬发,死后谥号“武”,后世之人称为“周武王”。春秋战国时,各诸侯国纷纷效仿,很快便将谥号用了个遍,后期为了防止与祖先重谥号,君主们将谥号由一个字改为两个字,比如秦国的昭襄王、赵国的武灵王。汉朝基本沿用了前朝的旧制,并将谥号恢复为一个字,由此催生出我们熟知的汉文帝、汉景帝、汉武帝等等。

两晋南北朝时期,华夏大地陷入内乱之中,各地割据势力纷纷称王建国,并为先辈追谥,一时间,各种称号满天飞,令人眼花缭乱。至唐朝时,皇帝为了与前人做区别,开始研究起其他称呼方式,首先考虑的当属年号。比如唐高祖李渊,一生只有一个年号“武德”,前朝从未有人使用过,可谓独树一帜,用来代称自己再合适不过。唐太宗李世民也只有“贞观”一个年号,后人在提起他的时候,有时也会用“贞观”来代指。

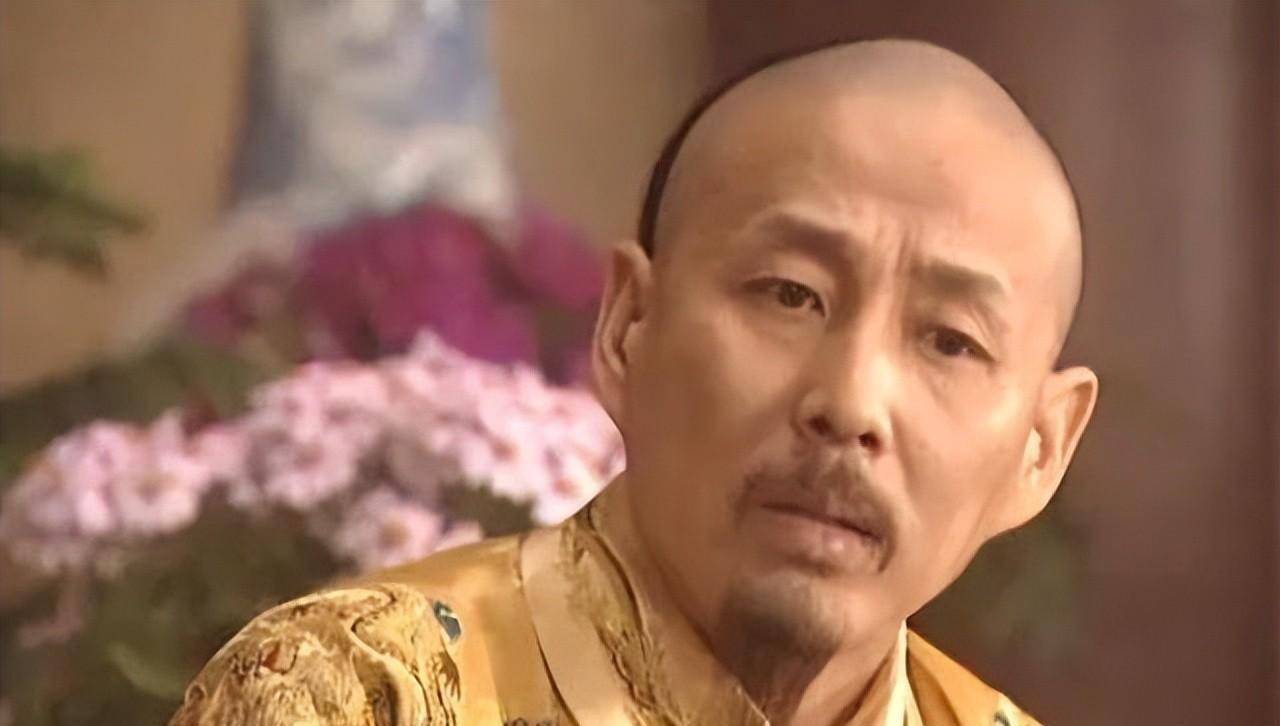

本来这件事水到渠成,没想到李治不遵守祖制,在位期间疯狂改年号,平均一个年号只使用两年多。武则天继位之后,为了确立自己的合法地位,她也疯狂改年号,以彰显自己受“天命”所托,称帝治世,比如天授、天策万岁、万岁通天等等。

除此之外,李治和武则天夫妻俩,还把尊号和谥号体系玩坏了。原本李渊谥号“太武”,后世应当称唐太武帝,李世民谥号“文”,后世应当称唐文帝。但李治为了彰显自己的孝顺,不断给自己的祖父和父亲的谥号里面加吉利的字词,最终,李渊变成了神尧大圣大光孝皇帝,李世民则变成了文武大圣大广孝皇帝。这样一来,以谥号相称的制度也就无法再沿用。

尊号在前朝并没有,到李治才开始沿用,他自称天皇,武则天是天后。如果往后不做变动,也可作为后世对他们的称呼。事实上,有一段时间,“天皇大帝”确实代称过李治,但自从武则天把尊号从“圣神皇帝”改为“慈氏越古金轮圣神皇帝”之后,因为字数太多不方便使用,以尊号相称的例俗也就半路夭折。

后来大家找来找去,发现皇帝的庙号是较短且唯一的,于是便用其来称呼皇帝,于是就有了我们熟悉的唐高祖、唐太宗、唐高宗等等。到了明朝,除朱元璋以庙号相称之外,他的后世子孙大多都只使用一个年号,用来做代称再适合不过。于是自朱棣以后,后世皆以年号指代皇帝,比如洪熙就是指明仁宗朱高炽,康熙就是指清圣祖爱新觉罗·玄烨。

皇帝的称呼,其实也是一种特权思想的体现,意在区别贵族与平民,制造阶级壁垒,本质上还是为了维护统治阶级的利益。与之相近的,是所谓的“避讳”,官吏与平民的名字不能与皇帝一样,否则就必须改名字,以示尊敬。当然,现在是文明社会,封建礼教已经被清除,特权也已被消灭,大家对称呼和姓名的执念也没有那么深了,只要自己喜欢,可以在合理的范畴内变更姓名。在网络上冲浪的时候,合法合规的情况下,也可以使用自己心仪的网名,再也没有任何条条框框的限制!返回搜狐,查看更多